Wir sind nicht machtlos gegenüber der Altersarmut. Mit politischem Willen, konkreten Maßnahmen und gegenseitiger Unterstützung können wir dafür sorgen, dass ältere Menschen nicht allein gelassen werden. Politik, Gesellschaft und jede einzelne Gemeinde können dazu beitragen. Viele positive Beispiele zeigen, dass es möglich ist, Vereinsamung zu überwinden und neue Wege der Teilhabe zu schaffen. Denn die Frage, wie wir im Alter leben wollen, betrifft uns alle - früher oder später.

«Alleine arm sein, ist entsetzlich. Armut braucht ein Miteinander.»

Armut im Land Brandenburg und darüber hinaus:

So beschreibt es eine Person, die in diesem Fotoprojekt ihre Geschichte teilt. Eine andere sagt: «Es ist nicht so, dass ich wie ein Elender lebe, aber gesellschaftliche Teilhabe ist nicht mehr. Dass ich mir mal ein Konzert oder ein Buch leisten kann — das ist alles weg.»

Solche Stimmen stehen stellvertretend für viele ältere Menschen, die mit geringen Einkommen auskommen müssen. Sie machen deutlich, dass Armut im Alter weit mehr ist als ein Mangel an Geld. Es geht um Teilhabe, um Würde, um das Gefühl, gebraucht zu werden.

Gerade im Land Brandenburg ist dieses Thema von besonderer Bedeutung. Unser Land ist geprägt von weiten ländlichen Regionen, einer alternden Bevölkerung und einer im Bundesvergleich niedrigeren Wirtschaftskraft. Viele Lebensläufe tragen noch die Spuren der Umbrüche nach der Wiedervereinigung: Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, unterbrochene Erwerbsbiographien.

Ausstellung in der Landeszentrale

Wie möchtest du leben, wenn du alt bist? Ein fotografisches Langzeitprojekt erkundet das Leben im Alter mit begrenzten finanziellen Mitteln.

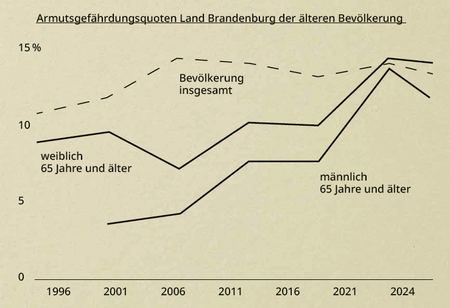

Frauen sind überdurchschnittlich betroffen

Besonders Frauen, die Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, sind überdurchschnittlich betroffen. All das führt im Alter zu geringeren Rentenansprüchen. Ein Beispiel macht dies besonders deutlich: Frau M. lebt

am Stadtrand von Cottbus. Sie hat ihre beiden Kinder über viele Jahre allein großgezogen und im Einzelhandel gearbeitet. Teilzeit, weil die Kinderbetreuung und später auch die Pflege der eigenen Mutter keinen anderen Spielraum zuließen. Sie hat immer gearbeitet, oft auch am Wochenende. Die vielen Jahre in Teilzeit haben nur kleine Rentenansprüche entstehen lassen.

Heute erhält Frau M. eine Rente von rund 850 Euro im Monat. Damit liegt sie deutlich unterhalb der Grenze, die für ein Leben ohne zusätzliche Unterstützung notwendig wäre. Sie hat Anspruch auf Grundsicherung, die ihr ein geringfügig höheres Einkommen sichern würde. Wie viele andere ältere Menschen scheut sie sich jedoch, diese Leistung zu beantragen. Zu groß sind Scham und die Sorge, als «Bittstellerin» zu gelten. Deshalb geht sie regelmäßig zur Tafel in Cottbus, um wenigstens bei Lebensmitteln etwas zu sparen. Ein Kinobesuch oder eine kleine Reise sind für sie unerreichbar. Am meisten leidet sie aber darunter, dass sie sich aus Scham immer mehr zurückzieht.

Ihr Beispiel zeigt, dass Altersarmut nicht die Folge eines fehlenden Willens ist, sondern aus Lebensumständen entsteht, die viele Menschen in Brandenburg teilen.

Altersarmut hat Folgen für das gesellschaftliche Miteinander

Altersarmut ist nicht nur eine persönliche Erfahrung. Sie hat Folgen für das gesellschaftliche Miteinander. Wer mit sehr wenig Geld leben muss, verzichtet oft auf Dinge, die für andere selbstverständlich sind: ein gemeinsamer Kaffee im Ort, ein neues Buch, ein Konzertbesuch, manchmal auch eine gesunde Mahlzeit oder die nötige medizinische Behandlung. Einsamkeit, gesundheitliche Probleme und das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören, sind häufige Begleiter.

In der Praxis sehen wir große Unterschiede zwischen den Regionen. Im Speckgürtel um Berlin sind Infrastruktur und Angebote besser. In der Prignitz, der Lausitz oder in der Uckermark hingegen sind die Wege weit und Unterstützung schwer erreichbar. Wer im Dorf keinen Bus mehr hat oder keine Beratungsstelle in der Nähe, erlebt Armut doppelt: materiell und sozial. Besonders im ländlichen Raum fehlen wohnortnahe Angebote der allgemeinen Sozialberatung oder der Schuldnerberatung, die ältere Menschen dringend bräuchten. Gleichzeitig gibt es im Land viele Beispiele, die Mut machen.

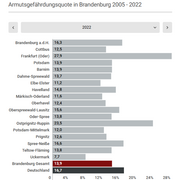

Armutsgefährdungsquote in Brandenburgs Landkreisen und kreisfreien Städten 2005 - 2022 im Vergleich.

Beispiele, die Mut machen

Über den Pakt für Pflege wurden zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht, die Isolation verringern und neue Gemeinschaft schaffen.

In Elbe-Elster fährt der mobile soziale Dienst Mobil & Dabei ältere Menschen von Tür zu Tür, damit sie beim Arzttermin, im Verein oder bei einer Veranstaltung dabei sein können. In der Prignitz laden Projekte wie Besondere thematische Kaffeetafeln oder Gemeinsamer Mittagstisch zum Austausch ein und schaffen Gemeinschaft im Alltag. Im Barnim gibt es ein Angebot speziell für Menschen mit Demenz: Hier geht es nicht nur um Unterstützung im Pflegealltag, sondern auch darum, kulturelle Begegnungen zu ermöglichen und pflegenden Angehörigen Mut zu machen. Und in der Lausitz bringt das generationsübergreifende Musikprojekt Alte Hasen — Junge Hüpfer Jung und Alt zusammen. Musizieren verbindet, schenkt Freude und stärkt das Miteinander.

Auch die Wohlfahrtsverbände, die Seniorenbeiräte, die Seniorenbeauftragten und die jährlich stattfindende Seniorenwoche setzen wichtige Impulse, um die Belange älterer Menschen in Brandenburg sichtbar zu machen. In vielen Landkreisen wurden Wohnberatungsstellen eingerichtet, die zu barrierefreiem und altersgerechtem Wohnen informieren. Die seniorenpolitischen Leitlinien der Landesregierung geben einen Rahmen vor. Doch sie müssen mit Leben gefüllt werden: durch konkrete Angebote vor Ort, durch Beratung, durch verlässliche Strukturen.

Die Aufgabe bleibt groß

Es braucht weiterhin mehr soziale Beratung, mehr wohnortnahe Gesundheitsversorgung und eine verlässliche Infrastruktur in allen Regionen. Die steigenden Kosten für Miete und Energie verschärfen die Situation zusätzlich. Hier sind gezielte Maßnahmen in der Wohnraumpolitik gefragt. Sozialer Wohnungsbau und Programme für altersgerechtes Wohnen können helfen, dass ältere Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Gesundheitliche Versorgung ist ein weiteres zentrales Thema. Gerade in ländlichen Regionen fehlen Ärztinnen und Ärzte, oft auch Fachangebote der Pflege. Wer nicht mobil ist, verzichtet aus Not auf Behandlungen. Deshalb ist es wichtig, auch hier die Strukturen vor Ort zu stärken, sei es durch mobile Dienste, bessere Anbindung oder digitale Möglichkeiten.

Wir sind nicht machtlos

Die vielen Initiativen im Land zeigen: Wir sind nicht machtlos gegenüber der Altersarmut. Mit politischem Willen und konkreten Maßnahmen, mit gesellschaftlicher Teilhabe und mit gegenseitiger Unterstützung können wir dafür sorgen, dass ältere Menschen nicht allein gelassen werden. Altersarmut ist eine Herausforderung für uns alle. Aber sie ist auch ein Auftrag: dafür zu sorgen, dass ältere Menschen in Brandenburg in Würde leben können, respektiert, gehört und eingebunden. Sicherheit bedeutet nicht nur eine ausreichende Rente, sondern auch eine gute medizinische Versorgung, bezahlbaren Wohnraum und soziale Netze, die tragen. An diesem Netz zu weben, ist eine gemeinsame Aufgabe.

Politik, Gesellschaft und jede einzelne Gemeinde können dazu beitragen. Die vielen positiven Beispiele zeigen, dass es möglich ist, Vereinsamung zu überwinden und neue Wege der Teilhabe zu schaffen. Denn die Frage, wie wir im Alter leben wollen, betrifft uns alle — früher oder später.

- Andrea Asch für BLPB, September 2025

- Über die Autorin

Andrea Asch, Diplom-Psychologin, war viele Jahre in Führungspositionen verschiedener Träger der freien Wohlfahrtspflege tätig. Parallel engagierte sie sich mit dem Schwerpunkt Jugend- und Sozialpolitik zunächst einige Jahre ehrenamtlich auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen, von 2005–17 als Abgeordnete des Landtages Nordrhein-Westfalen. Seit 2020 verantwortet sie in der Funktion der Vorständin der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz die sozialpolitischen Themen des Landesverbands. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Sprecherin der Landesarmutskonferenz Brandenburg.

Armut im Land Brandenburg und darüber hinaus

Soziale Ungleichheit und Armut

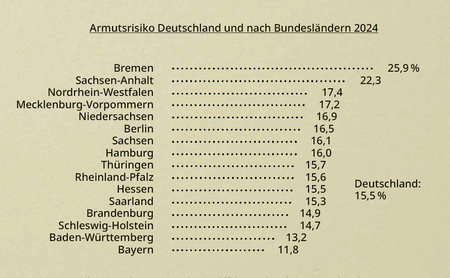

Deutschland ist eine wohlhabende Gesellschaft. Es gehört aber auch zu den europäischen Ländern in denen Einkommen und Vermögen sehr ungleich verteilt sind: Derzeit machen die obersten 10 Prozent der Einkommen 40 Prozent des gesamten Nationaleinkommens aus. Das reichste 1 Prozent in Deutschland besitzt fast 30 Prozent des gesamten Privatvermögens. Gleichzeitig zu diesen sozialen Ungleichheiten stieg in den letzten Jahren der Anteil armutsgefährdeter Menschen in Deutschland fast ununterbrochen.

Die Corona-Pandemie (2020) sowie die hohe Inflation infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine (Februar 2022) verstärkten diese Entwicklung noch weiter.

«Armut: die wirtschaftliche Situation einer Person oder einer Gruppe von Menschen, in der diese nicht aus eigener Kraft einen als angemessen bezeichneten Lebensunterhalt bestreiten kann (objektive Armut) oder ihre materielle Lage selbst als Mangel empfindet (subjektive Armut).»

Zitiert nach Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Das Lexikon der Wirtschaft.

Was heißt Armut?

Eine leicht verständliche Definition von «Armut» lautet: Armut bezeichnet jeglichen Mangel. Das kann Mangel an Einkommen, Mangel an Teilhabe oder Mangel an Verwirklichungschancen sein. In Europa und in Deutschland sprechen wir dabei von relativer Armut. Wenn die eigenen Mittel, allen voran das Einkommen durch Arbeit oder Rente, vergleichsweise gering sind oder ganz fehlen. Die Betroffenen können dann oftmals nur eingeschränkt oder gar nicht mehr am alltäglichen Leben teilhaben. Die Folgen sind gesellschaftliche Ausgrenzung und der erzwungene Verzicht auf Dinge, die in unserer Gesellschaft als normal gelten — neue Kleidung, Kinobesuche mit Freunden, abwechslungsreiche und gesunde Ernährung, Urlaub mit der Familie, Fernsehen oder Internet.

Nach einem Ratsbeschluss der Europäischen Union im Jahr 1984 über Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut gilt als armutsgefährdet, wer mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen muss. Wer weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gilt als von Armut betroffen.

Diese Definition von Armut gilt in der Europäischen Union und in Deutschland noch immer. Weil die jeweiligen Einkommen und Lebenshaltungskosten unterschiedlich sind, gelten in den Regionen jeweils eigene mittlere Einkommen als Berechnungsgrundlage dafür, ab wann man als armutsgefährdet oder als arm gilt.

Armutsgefährdung in Deutschland und in Brandenburg:

In Deutschland galten im Jahr 2024 Single-Haushalte mit weniger als 1.381 Euro im Monat oder Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern mit weniger als 2.900 Euro im Monat als armutsgefährdet.

In Brandenburg galten im Jahr 2024 Single-Haushalte mit weniger als 1.271 Euro im Monat oder Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern mit weniger als 2.669 Euro im Monat als armutsgefährdet. Diese Zahlen bezogen sich auf das tatsächlich zur Verfügung stehende Nettoeinkommen. Neben dem Einkommen oder dem Vermögen gibt es außerdem bestimmte Lebenslagen, die ein Armutsrisiko anzeigen. Dazu gehören Wohnen, Bildung, Gesundheit, Teilhabe und Sicherheit.

Wer ist betroffen?

Vom Risiko, in Armut zu leben, sind in Deutschland ganz verschiedene Menschen betroffen. Es gibt jedoch bestimmte Personengruppen, die ein erhöhtes Armutsrisiko haben. Dazu gehört allen voran die große Gruppe der «sonstigen Nicht-Erwerbstätigen»: junge Menschen in Ausbildung, pflegende Angehörige und Personen in Elternzeit.

Menschen im Ruhestand machen ein Viertel aller Armutsgefährdeten aus. Ein Fünftel aller Menschen mit Armutsrisiko sind Erwerbstätige. Etwa jede Zehnte Person der Armutsgefährdeten ist arbeitslos. Zugleich haben Menschen mit langer Arbeitslosigkeit die höchste Armutsgefährdung. Mehr als die Hälfte von ihnen lebt mit Armutsrisiko.

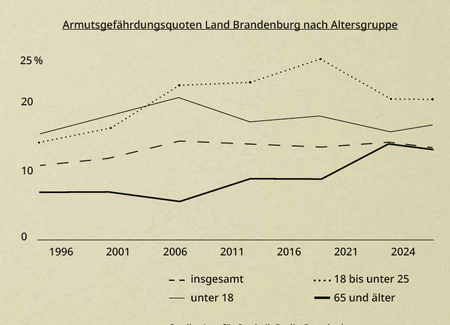

Beeinflusst wird das Armutsrisiko außerdem durch Alter, Geschlecht, Bildung, Herkunft und Familienstand. In Deutschland ebenso wie im Land Brandenburg gelten Single-Haushalte, Familien mit drei und mehr Kindern, Alleinerziehende, Kinder, junge Erwachsene in Ausbildung sowie Rentnerinnen und Rentner als besonders armutsgefährdet. Besonders Rentnerinnen und Rentner entwickelten sich in den zurückliegenden Jahren zu einer auffälligen Armutsgruppe, Tendenz deutlich steigend.

Armutsgefährdet sind allen voran diejenigen älteren Menschen, die im zurückliegenden Erwerbsleben bereits armutsgefährdet waren. Dazu gehören Geringverdienende, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinlebende — hier insbesondere Frauen, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen.

Im Unterschied zu den jüngeren Menschen entkommen die Älteren dem Armutsrisiko oftmals nur noch schwer aus eigener Kraft.

- Frauen, junge Erwachsene und Kinder

Frauen sind in Deutschland deutlich armutsgefährdeter als Männer, und zwar auffällig im Alter bis 25 Jahre und dann erneut ab 65 Jahre. Familiengründung bedeutet für Frauen noch immer ein mehrfaches Armutsrisiko. Mit Geburt eines Kindes oder Pflege eines Familienmitglieds entfällt das berufliche Einkommen durch Elternzeit oder Teilzeitjobs. Mit den Einkommensverlusten und Karrierepausen sinken spätere Renten- und Pensionsansprüche.

Junge Erwachsene und Kinder sind ebenfalls überdurchschnittlich armutsgefährdet. Junge Erwachsene sind in der Zeit ihrer Berufsausbildung besonders armutsgefährdet. Kinder häufig innerhalb ihrer armutsgefährdeten Familien. Hilfsangebote in Brandenburg wie das Büro KINDER(ar)MUT der Arbeiterwohlfahrt spüren die steigende Nachfrage nach Unterstützung. Mit der Corona-Pandemie stiegen psychische Auffälligkeiten wie Ängste bei Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche bleiben vom Schulessen ausgeschlossen, weil die Eltern es nicht bezahlen können.

Familien wohnen in beengten Verhältnissen, weil Wohnraum zu teuer ist.

- Armut im Alter

Die staatliche Rente schützt immer weniger vor Armut. Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg waren im Jahr 2024 13 Prozent aller Menschen ab 65 Jahre in Brandenburg armutsgefährdet. Im Jahr 1996 waren es noch 7 Prozent. Auch der Paritätische Landesverband Brandenburg beobachtet das gestiegene Risiko von Altersarmut und sagt für unsere Region eine weitere Zunahme voraus.

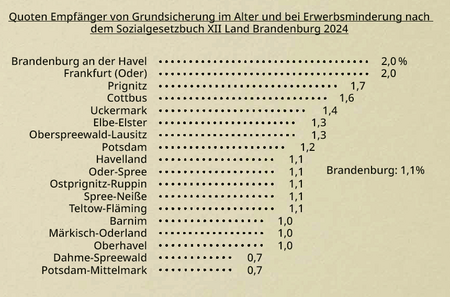

Zurückliegende Arbeitslosigkeit, niedrige Erwerbseinkommen, steigende Pflegekosten sind Gründe dafür. Die steigenden Antragszahlen für die staatliche Leistung «Grundsicherung im Alter» stehen ebenfalls für ein zunehmendes Risiko der Altersarmut. In Brandenburg stieg der Anteil derjenigen Menschen an der Bevölkerung, die «Grundsicherung im Alter» beziehen, von 0,7 Prozent im Jahr 2006 auf 1,1 Prozent im Jahr 2024.

«Verdeckte Armut»

Die aufgeführten Zahlen zeigen nur einen Ausschnitt der Gesamtsituation. Eine unbekannte Zahl berechtigter Älterer beantragt aus Scham, Angst vor Stigmatisierung, wegen fehlender Beratung und dem schwierigen Verfahren keine Grundsicherung — oder auch weil sie Immobilien und Vermögen besitzen.

Die «verdeckte Armut» älterer Menschen nimmt immer mehr zu. Geschätzt bleiben bis zu 60 Prozent der Berechtigten deutschlandweit bei der «Grundsicherung im Alter» außen vor. Die Situation in Brandenburg ist nicht anders. Die «verdeckte Armut» lindern könnte der Abbau von Stigmatisierung. Auch persönliche Beratungen vor Ort in Familienzentren und an anderen Treffpunkten wären hilfreich. Freie Träger und Ehrenamtliche bieten bereits solche Sozialberatungen an, bisher ohne Landesförderung und noch nicht flächendeckend.

Aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Fassung vom 22. März 2025

«Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (…)

Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (…)

Artikel 20

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.»

Politische und gesellschaftliche Teilhabe

Gleiche Chancen, ein Mindestmaß an Teilhabe und die Unterstützung der Schwächeren sind wichtige Grundlagen unserer Gesellschaft. So ist es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben. Armut gefährdet diese Grundlagen. Denn Armut schafft Ausgrenzungen und Abhängigkeiten. Wo wenig wirtschaftliche Mittel zur Verfügung stehen, steigen der Zwang zu Verzicht, die Neigung zum Rückzug und die Gefahr der Vereinsamung. Demokratische Teilhabe benötigt über politisches Grundwissen und Zeit hinaus auch Geld.

Scham und Erschöpfung armutsgefährdeter Mensch begünstigen deren gesellschaftlichen und politischen Rückzug zusätzlich. Menschen, die sich zurückziehen, sind ein Verlust für unsere Gesellschaft. Der Demokratie fehlt ihre Teilhabe. Unter Vereinsamung und Erschöpfung leiden gegenseitige Wertschätzungen und Erfahrungen von Selbstwirksamkeit. Daraus kann eine zunehmende Distanz gegenüber unserer Demokratie folgen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt beobachten genau das bei ihren Beratungen und Gesprächen vor Ort im Land Brandenburg: armutsgefährdete Menschen sind frustriert, erschöpft und ziehen sich oftmals zurück.

Vertrauensverlust und Rückzug

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, fand heraus, dass Menschen, die ein geringes Einkommen haben und armutsgefährdet sind, ein geringes Vertrauen in unsere Demokratie haben. Mehr als die Hälfte aller einkommensarmen Menschen hat weniger Vertrauen in Parteien und Politik. Rund ein Drittel von ihnen vertraut dem Rechtsstaat nur wenig. Die Wissenschaftler der Hans-Böckler-Stiftung stellten fest, Angst vor Armut und Unzufriedenheit mit der Politik haben aber auch in der Mitte unserer Gesellschaft zugenommen. Das Ergebnis sei eine stärkere Empfänglichkeit für Rechtspopulismus.

Zwischenzeitlich nahm die Wahlbeteiligung einkommensschwacher Menschen stark ab. Die Ergebnisse von Wahlen bildeten immer weniger deren Interessen und Nöte ab. Für die Chancengleichheit, die Teilhabe und die Unterstützung Schwächerer in unserer Demokratie ist das problematisch. Zuletzt stoppte diese Entwicklung

allerdings und die Beteiligung an den Wahlen nahm wieder deutlich zu. Dennoch gibt es den weltweiten Trend: Von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ungleichheiten, von Armut profitieren Demokratiefeinde, Populisten und Autokraten.

Wohnen, Mobilität und Bildung

Hohe Mieten und stark gestiegene Nebenkosten für Strom und Heizung machen zunehmend mehr Menschen in Deutschland zu schaffen. Immer mehr vom Einkommen wird für Wohnkosten verbraucht. Viele Menschen geben mehr als ein Drittel, manche sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Die hohen Mieten sorgen in den Städten für ein höheres Armutsrisiko als in ländlichen Regionen mit viel Wohneigentum.

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat berechnet, bei Abzug der festen Wohnkosten vom Einkommen leben deutlich mehr Menschen in Armut, als Statistiken es üblicherweise angeben. Würden die monatlichen Kosten für Miete, Strom und Heizung angerechnet, wären im Jahr 2023 deutschlandweit mehr als fünf Millionen Menschen armutsgefährdet; in Brandenburg wären es rund 512.000 Menschen, 20,3 Prozent aller Brandenburgerinnen und Brandenburger.

Um die Kostensteigerungen fürs Wohnen zu bremsen, schlagen Wohlfahrtsverbände verschiedene Maßnahmen vor: die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, eine Mietpreisbremse, einen Mietendeckel, einen Energiepreisdeckel und eine Reform des Wohngeldes.

Wohnen und Mobilität im Alter

In Brandenburg sind die Wohnkosten im Landesdurchschnitt bisher noch vergleichsweise günstig. Das gilt für Eigentum und für Mieten. Mangel besteht in unserer Region jedoch an altersgerechten Wohnmöglichkeiten. Weniger als zwei Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger ab 65 Jahre leben in Wohnraum mit wenig Barrieren. Im Flächenland Brandenburg zeigt sich dabei ein deutlicher Unterschied beim Armutsrisiko, ob man im Eigentum oder zur Miete wohnt. Laut Statistik sind Eigentümer im Vergleich zu Mietern weniger armutsgefährdet.

Mehr als die Wohnkosten ist insbesondere in den ländlichen Regionen der Öffentliche Personennahverkehr eine besondere Herausforderung für ältere Menschen. Die Hälfte aller Seniorinnen und Senioren in Brandenburg

empfindet ihre Anbindung an Bus und Bahn als schlecht oder sehr schlecht. Unter dieser Situation leiden armutsgefährdete Menschen besonders. Denn sie müssen eher auf ein privates Auto verzichten. Rufbusse und Mitfahrgelegenheiten könnten die Situation verbessern.

Bildung als Chance

Gute Bildung verringert das Armutsrisiko. Fehlende oder niedrigere Bildungsabschlüsse haben ein deutlich höheres Armutsrisiko zur Folge. Das gilt gerade auch für ältere Menschen, die ihre schwierige Situation oftmals nicht ohne Unterstützung verändern können. Bildungswege und damit das Armutsrisiko werden innerhalb von Familien oftmals weitergegeben. Kinder von Eltern mit niedrigeren Bildungsabschlüssen schlagen eher keine akademischen Karrieren ein. Armut wird dann in der Familie «vererbt».

Andererseits haben Kinder aus armen Familien oftmals deutliche Nachteile, einen guten Bildungsabschluss zu erreichen. Das ist so, auch weil passende Bildungsangebote sowie staatliche und gesellschaftliche Unterstützung fehlen. Als Unterstützung für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche empfehlen Wohlfahrtsverbände Ganztagsschulen, längere gemeinsame Grundschulzeiten, die Erhöhung der Zahlen von Lehrkräften und die Förderung digitaler Geräte, Klassenfahrten oder Tagesausflüge.

Gesundheit und Ernährung

Armut verletzt die Menschenwürde, macht unzufrieden und erschöpft. Armut macht krank. Statistiken zeigen, die Lebenserwartung von Menschen mit Armutsrisiko verringert sich um mehrere Jahre. Hohe Kosten für Medikamente sind ein Problem für armutsgefährdete Menschen. Manche von ihnen müssen auf medizinische Maßnahmen verzichten. Bei älteren Menschen mit Armutsrisiko treten vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewichtigkeit und Diabetes gehäuft auf. Fachleute rechnen mit einer deutlichen Zunahme von Demenzerkrankungen.

Für immer mehr ältere Menschen ist der Zugang zum Gesundheits- und Pflegesystem erschwert, weil die Kosten dafür immer weiter steigen. Für rund zwei Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger im Ruhestand gehören Krankheit und Pflegebedürftigkeit zu den größten Sorgen.

Wenig Ärzte und steigende Pflegekosten

Eine Herausforderung für ältere armutsgefährdete Menschen in Brandenburg sind die wenigen Ärzte. Bei der ärztlichen Versorgung pro Personen lag das Land 2024 deutschlandweit auf dem letzten Platz. So hatte jede Ärztin und jeder Arzt im Schnitt 248 Personen zu behandeln. Die schlechte Erreichbarkeit von Krankenhäusern in den ländlichen Regionen, eine zu geringe Zahl von Pflegeplätzen, der stark steigende Bedarf an Pflegekräften und steigende Pflegekosten sind weitere Herausforderungen in Brandenburg.

So stieg laut dem Verband der Ersatzkassen, Interessenvertretung und Dienstleister der Ersatzkassen, der Eigenanteil bei der Unterbringung in einem Pflegeheim im Sommer 2025 deutschlandweit durchschnittlich auf rund 3.100 Euro im Monat. In Brandenburg lagen die Kosten im Durchschnitt bei monatlich 2.295 Euro.

Ernährung

Zur Gesundheitsfürsorge gehört eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung. Für Menschen mit einem Armutsrisiko gestaltet sich das schwierig. Sie sind abhängig von Hilfsangeboten wie der Tafel, einer gemeinnützigen Hilfsorganisation. Dort erhalten sie gespendete Lebensmittel. Dort erfahren sie gesellschaftliche Teilhabe und kommen mit anderen Menschen in Kontakt. Sie können sich einbringen und bei der Tafel selbst mitmachen. Die Erfahrungen der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Brandenburg bestätigen, gerade für ältere Menschen ist dieses Angebot wichtig.

In Deutschland gibt es mittlerweile fast eintausend solcher Tafeln. In Brandenburg sind es 44. Rund 1.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer — oftmals ältere Menschen — sammeln, sortieren und verteilen hier Lebensmittel. In der Landeshauptstadt Potsdam beispielsweise gibt es gleich mehrere Ausgabestellen. Sie unterstützen rund 2 500 Hilfsbedürftige sowie soziale Einrichtungen wie Obdachlosenheim und Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete.

Längst nicht alle Berechtigten nehmen das Angebot an. Der Andrang gerade von älteren Menschen ist groß. Mancherorts gilt sogar ein Aufnahmestopp. Die Tafeln lindern zwar Armut und machen sie sichtbar. Bekämpfen können sie sie jedoch nicht.

BLPB, September 2025

Teilen auf

Neuen Kommentar hinzufügen