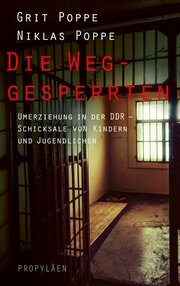

„Jugendwerkhof“ ist die Bezeichnung für eine Art Kinder- und Jugendheim in der DDR. Die Bildungs- und Erziehungspolitik der DDR hatte die Herausbildung „sozialistischer Persönlichkeiten“ zum Ziel. Eigenschaften wie Gehorsam, Angepasstheit, Arbeitsfleiß, Ordnung und Sauberkeit gehörten dazu, ebenso wie Mitgliedschaften in staatlichen Kinder- und Jugendorganisationen. Junge Menschen, die sich dem nicht unterordnen konnten oder wollten, mussten mit Strafen und Maßregelungen rechnen. Zu den drastischsten Maßnahmen gehörte die Einweisung in einen Jugendwerkhof.

Die Jugendwerkhöfe befanden sich über die gesamte DDR verteilt, oftmals in abgeschotteten alten Gutshäusern, Jagdschlössern oder früheren Strafanstalten. Zuletzt gab es 41 Jugendwerkhöfe mit über 3.000 Plätzen. Mehr als 130.000 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wurden hier zwischen 1949 und 1990 festgehalten. In Einzelfällen waren die Betroffenen bis zu 20 Jahre alt. Über die Einweisung befanden Kommissionen bei der staatlichen Jugendhilfe. Die Jugendlichen selbst nannten die Einrichtungen „Jugendknast“ oder „Kindergefängnis“.

Anstatt auf eine freie Entwicklung der Persönlichkeit zielten die Jugendwerkhöfe auf eine Erziehung bzw. Umerziehung in der Gemeinschaft ab. Anstatt einfühlsam und vertrauensfördernd verhielten sich die oftmals unfähigen bzw. überforderten Aufseher und Erzieher streng und unnachgiebig. Militärischer Drill, Misshandlungen, Demütigungen und harte körperliche Arbeit prägten den Alltag in den Jugendwerkhöfen. Besonders schlimm waren die Zustände im geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Einzelarrest und körperliche Strafen gehörten hier zum normalen Umgang.

Viele der Betroffenen leiden bis heute an den physischen und psychischen Folgen ihrer menschenunwürdigen Erfahrungen und Traumatisierungen in den Jugendwerkhöfen. Die historische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Geschichte der Jugendwerkhöfe in der DDR dauert noch an.

BLPB, Mai 2022

Teilen auf

Kommentare

KommentierenJugendwerkhof Wolfersdorf"Neues Leben"/Rudolstadt

Auch ich habe schlechte Erinnerungen an diese Zeit als Jugendliche.Zuerst war ich in Bad Freienwalde/Durchgangsheim hieß es damals,aber es war ein ehemaliger Frauenknast.Sehr schlimm dort! zuerst 3 Tage Einzelhaft, jeden Morgen im Entengang über den Hof,Zwangsarbeit,in Zellen eingesperrt,ich hatte Krätze an den Händen,keine ärztliche Hilfe! Danach in den JWH Wolfersdorf.Auch heute holen mich sehr oft diese Erinnerungen ein,Leider...

Jugendwerkhof /Jugendknast

Ich wurde damals von meiner Mutter als junges Mädchen einfach ohne Grund und ohne jegliche Vorwarnung weggenommen .Angeblich fügte ich mich nicht so wie der Staat es sich wünschte. Meine Mutter hat tagelang geweint und ich ersteinmal ich wurde wie ein Stück Vieh abtransportiert in eine andere Stadt in ein Jugendwerkhof/damals hieß es auch Jugendknast dort musste ich bleiben bis ich mich dem Staat fügte .Wir mussten schwer arbeiten in 3 Schichten immer unter Beobachtung egal was man tat .Es war einfach nur Furchtbar ich Kämpfe bis heute noch damit und den Träumen. Meine Jugend wurde mir einfach geraubt als junges Mädchen...

Jugendknast

Hallo Kathrin, ich kann Dich sehr gut verstehen,fühl dich gedrückt.Ich sende Dir liebe Grüße Bea

Neuen Kommentar hinzufügen